No estaba habituada a no dormir. Nunca trasnoché de manera habitual: no me desvelaba para estudiar en la universidad y mi primer hijo dormía toda la noche desde muy pequeño. Pero Rosario, bueno, Rosario ha resultado ser toda una experiencia diferente. Así que ya llevo 1.000* noches sin dormir… y contando. Probablemente cuando por fin termine de escribir este texto y lo suba habrán pasado otras noches de resistir. Quienes me conocen bien saben que no me gusta edulcorar la maternidad. A pesar de lo feliz que soy con mis dos hijos, no soy capaz de olvidar los dolores y frustraciones que acarrea. Y no me refiero a esos pensamientos que en cualquier momento se entrometen de “no lo estoy haciendo lo suficientemente bien”, “no sé cómo hacerlo”, etc., es decir, esos vestigios que se cuelan desde la sociedad patriarcal cuando una no es una “madre profesional”. No, me refiero a los dolores físicos de amamantar, a las rodillas que ya no aguantan un día más de embarazo, a la tendinitis producto de hacer dormir a un bebé de ocho kilos, al tener que aguantarse toda la mañana de ir al baño, o tomar una ducha maratónica.

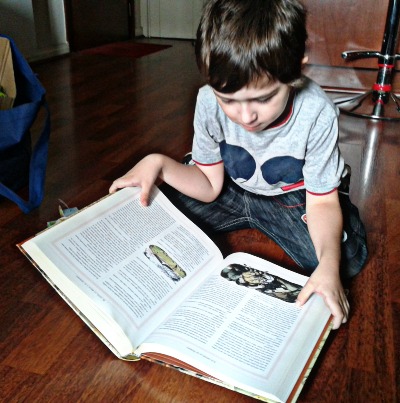

De momento nada se compara a esto de que cada noche a eso de las tres o cuatro de la mañana sea la hora de la Rosario. Antes (a eso de las 400 noches sin dormir), se paraba llorando en su cuna, enrabiada porque tenía hambre. Ahora que está más grande, sigue despertándose, ya no enrabiada, pero muy segura de cambiarse a mi cama. Creo que solo en tres o cuatro oportunidades ha pasado de largo, pero, en general, porque se había dormido cerca de la medianoche. Durante los primeros meses no fue tan terrible, porque yo caía dormida muy temprano, tipo 10 de la noche como máximo. Pero llega un momento que una no puede estar todo el día dentro del nido. Y mientras más deseo que Rosario se quede dormida para poder reescribir mi tesis (la que hice, entregué y defendí, muchas gracias), cocinar el almuerzo del otro día, corregir pruebas, preparar clases o completar ese artículo al que no logro ponerle fin, más tarda en dormirse. Y no me queda otra que trasnochar un poco para poder avanzar a lo que parece paso de hormiga. Y apurándome porque si no me duermo pronto, llegarán las tres de la mañana y habrá llegado una nueva hora de la Rosario.

En las largas horas de amamantar, he leído bastantes posts y artículos acerca de la depresión posparto y cómo muchas personas (léase hombres) dudan acerca de esa situación (nada peor que leer los comentarios, pero son casi un vicio). Pero, cómo no estar deprimida si no se pega un ojo durante meses; si no se descansan las horas necesarias; si de todas maneras hay que tratar de cumplir con todo; y no está aceptado que una use como excusa la maternidad, porque después de todo es algo “natural”, “normal”, por lo que “todas las mujeres pasan”. Cómo no estar triste, enojada, irritable, sensible. Cómo no sentirse rara o inadecuada, porque esas sensaciones conviven con la alegría de tener a Rosario en mi vida; porque cuando la abrazo y mi Tony se acurruca junto a nosotras pareciera que puedo hacerle frente a todo, que todo va a salir bien, que las cosas parecen perfectas.

Tal vez una de mis mayores complicaciones haya sido estar en una suerte de paz conmigo misma. Porque cuando veo cómo se me acumulan los correos electrónicos, que pretendo contestar, pero que cuando pasan a la segunda página simplemente pasan a formar parte de una zona fuera del límite que ya no recuerdo siquiera haberlos recibido (así se han pasado fechas límite para mandar propuestas de ponencia o para pagar las cotizaciones del mes); bueno, cuando eso ocurre, o cuando no puedo contestar una llamada porque finalmente logré que la Rosario se durmiera o porque por fin tengo dos segundos para cerrar mis ojos, ese sentimiento de frustración o, más bien, de intranquilidad, me volvía loca. Hoy simplemente trato de hacerlo lo mejor posible, tratando de no pensar en qué siente el otro cuando no le contesto su email (que, a todo esto, no estoy en la obligación de contestar a los cinco minutos), sino en lo que soy capaz de hacer.

Cuando comencé a escribir este texto, me había tocado una de las semanas más difíciles con Rosario enferma y empeorando, la sombra del sincicial, yo misma contagiándome y sintiéndome pésimo, y así y todo tener que corregir los últimos exámenes, consolar a la Rosario por su terror a las camillas de las consultas médicas y porque tuvo que hacerse un examen de orina, y tratar de que aquellas no fueran las peores vacaciones de invierno de mi amado Tony… y para qué seguir enumerando. No escribo todo esto porque sienta lástima de mí misma ni porque quiera que otros la tengan. Sino porque el mundo parece tan ignorante de esto, como si fuera mi culpa o la culpa de otras madres (porque nadie nos obligó a ser madres; típico que escucho eso) sentirse así. Pero no es “solo” un sentimiento (aunque lo fuera no veo el problema de que fuera solo eso). Antes soñaba con el día en que esto pasara; ahora me parece simplemente que esa es mi nueva realidad, pero que me afecta solo a mí, porque todos los demás siguen con sus vidas, con sus fechas límite, y una tiene que aguantarlo. Pero yo no quiero andar aguantando cosas; quiero que se respete el hecho de que, bueno, ya llevo más de 1.000 días sin dormir y que estoy cansada.

Mientras termino de escribir (por supuesto he escrito esto apurada, pero en varias tandas), Tony juega a Star Wars y la Rosario juega con mi taza (vacía, no se preocupen). Me encanta escucharlos, y me da risa cómo la Rosario hace que toma té, y me mira como si yo fuera la mejor. Y al mismo tiempo me da pena y se me llenan los ojos de lágrimas, y se me hace un nudo porque Tony quiere que hagamos panqueques en forma de dinosaurios y yo me voy a parar a hacerlos, porque no me detengo a ninguna hora, a pesar de que una pausa, dormir hasta tarde o una siesta despreocupada serían lejos lo que más quisiera en este momento.

*La primera versión que escribí de esto indicaba 414 días sin dormir, así que pueden hacerse una idea acerca de cómo es esta experiencia con el tiempo que he dejado pasar para publicar este texto.